Comprendre les causes et les conséquences du phénomène de la violence, de plus en plus grandissant dans notre société, nécessite un long travail de recherches et d’investigations impliquant les spécialistes de plusieurs branches.

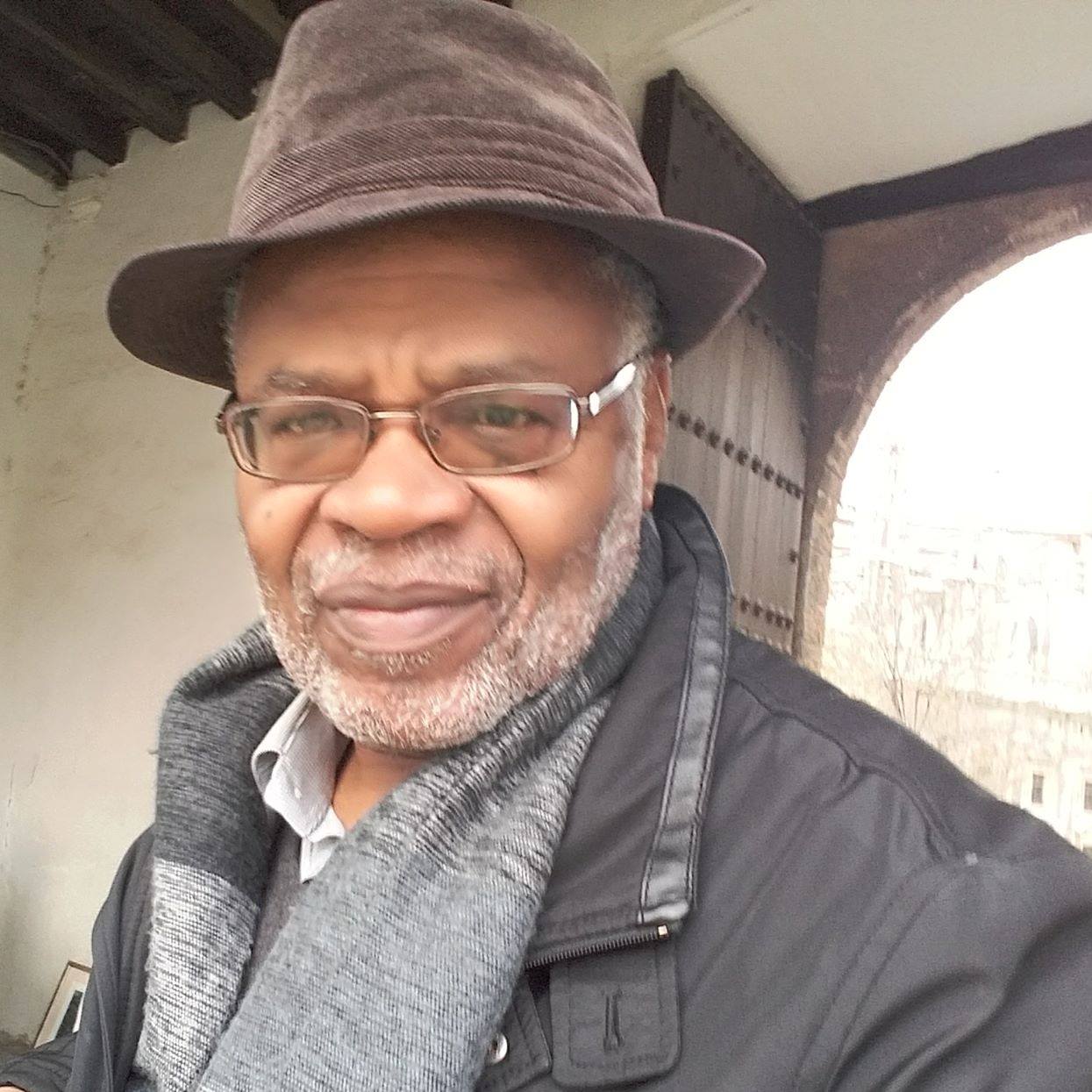

Le Professeur en anthropologie, université Lumière Lyon 2, Abderrahmane Moussaoui, explique, à travers cette interview, les facteurs ayant conduit à la prolifération du phénomène, non sans énoncer des mesures à même de le réduire à court et à long termes.

Radio M : L’affaire de l’assassinat et du lynchage du jeune Djamel Bensmail à Larabaa Nath Irathen a défrayé la chronique, comment expliquer le fait que la société ait atteint un tel niveau de violence ?

Pr Abderrahmane Moussaoui : Malheureusement, le meurtre de Djamel Bensmaïl n’est pas le premier acte de violence d’une telle barbarie. Pour n’en citer qu’un seul, rappelez-vous celui de la jeune Chaïma enlevée en octobre dernier, violée, suppliciée et brûlée vive par son bourreau. Cependant, le meurtre du jeune Djamel est particulièrement emblématique. C’est un meurtre abominable accompli collectivement, dans un consensus unanime, sur une personne venue porter secours. C’est le triomphe du mal sur le bien.

La culture de la violence comme (seul) moyen de régulation a été érigée par l’idéologie officielle comme moyen privilégié de transformation et d’évolution. Pire, il y a une sorte de « banalisation du mal » pour parler comme Hannah Arendt.

Ceci étant dit, la violence demeure une conséquence de l’échec de la régulation du conflit inhérent à toute organisation sociale par des dispositifs normalement prévus et consensuellement choisis. Or, au lieu de négocier ce consensus et de le faire admettre par la majorité, on a souvent choisi les passages en force ; qui progressivement, ont érigé la force comme seul moyen de régulation et le rapport de force comme moyen de pression.

– Parmi les causes de la violence, beaucoup nous renvoient à la décennie noire, confirmez-vous cette thèse ?

La violence a sans doute connu une ampleur sans précédent lors de la décennie de violence meurtrière, qui, selon les statistiques officielles, a fait plus de 200 000 morts. Au-delà du quantitatif, les manières de donner la mort ont connu des degrés de sophistication qui ont quelque peu banalisé les violences ordinaires.

En tous cas, dans une large mesure, cette violence (d’aujourd’hui) peut être considérée comme un prolongement de celles vécues à cette période. Les haines archivées que les politiques de réconciliation n’ont su gérer se réveillent à chaque occasion. La mémoire des bourreaux et celle des victimes n’ont pas encodé les faits de la même manière. Par conséquent, leurs souvenirs respectifs s’actualisent différemment.

Une étape importante a manqué à ces politiques de réconciliation. Il aurait fallu que les coupables dûment établis reconnaissent d’abord leurs torts, publiquement et devant leurs victimes, avant d’implorer leur pardon pour etre amnistiés. Cette théâtralisation n’ayant pas eu lieu, chaque partie est restée sur ses positions, convaincue de la justesse de son point de vue et de son action vis à vis de l’autre.

-D’autres facteurs sont derrière l’amplification de ce phénomène, lesquels selon vous ?

Les facteurs derrière l’amplification de ce phénomène sont nombreux. On peut toutefois les résumer dans l’absence d’un consensus autour d’une puissance publique légitime et reconnue. Autrement dit, au moins depuis la démission du président Chadli et l’arrêt du processus électoral, la défiance vis-à-vis de l’Etat en tant que seul détenteur du « monopole de la violence physique légitime » (comme le définit M Weber) s’est installée durablement, autorisant ainsi les individus et les groupes à se faire justice eux-mêmes.

– Les réseaux sociaux n’amplifient-ils pas la propagation de la violence ?

Sans doute, mais ils ne la créent pas nécessairement. Les réseaux sociaux peuvent aussi servir à la condamner quand elle est estimée injuste ou illégitime, comme nous l’avons vécu après le drame de Larba Nath Irathen.

-Et comment expliquer la passivité de certaines personnes transformées en spectateurs dans le meurtre de Djamel Bensmail ?

Je ne dirai pas spectateurs mais plutôt acteurs potentiels, si j’ose dire. La violence n’engage pas les seuls protagonistes directs, elle est une configuration où le spectateur est potentiellement un acteur, dans la mesure où l’action est ajustée à son « esthétique de réception ». Et c’est quelquefois cet acteur même qui la commande comme cette voix féminine qu’on entend, lors du lynchage de l’infortuné Djamel Bensmaïl, appeler à trancher sa tête.

La passivité dont vous parlez, témoigne d’une « conscience de groupe » déjà là. Il ne s’agit pas, comme on l’a avancé de n’importe quelle foule, les personnes participant à ce drame sont déjà travaillées par un imaginaire partagé, ou si vous voulez, elles ont déjà conscience d’appartenir à une « communauté imaginée » qui les réunit et exclut leur victime, appartenant nécessairement au clan adverse. Nous avons ici la matérialisation de cette ligne de démarcation qui s’est établie, notamment durant le hirak, entre les thuriféraires de l’arabité hégémonique de l’Algérie et les chantres de sa berbérité exclusive.

–Cette violence risque d’entraîner des conséquences sur le court et le long terme, confirmez-vous cette hypothèse ?

Les conséquences graves, comme vous dites, sont déjà là. Les pouvoirs publics ont minimisé l’abstention de toute une région lors des dernières élections présidentielles. Quand ces mêmes pouvoirs publics trouvent du mal à se déplacer dans cette même région, cela veut dire que les lignes de failles sont déjà actives et l’Etat incapable d’asseoir toute son autorité.

En revanche, ce drame, peut être un déclic pour réveiller les Algériens qui aspirent à vivre en tant que nation au-delà des localismes. C’est d’ailleurs ce que nous avons vu déjà avec l’élan de solidarité lors des incendies qui ont ravagé la région de la Kabylie. Ce drame n’a pas réussi à tuer cet élan. Il l’a même galvanisé et suscité une condamnation quasi générale de la part de tous les Algériens qu’ils soient originaires de la région de la Kabylie ou d’ailleurs.

-Que préconisez-vous pour freiner la violence à effet immédiat ?

Rétablir la confiance par des actes politiques à même de redonner à l’Etat et ses institutions la légitimité qui leur font défaut aux yeux de nombreuses couches de la population.

Il faut une relative liberté d’expression, de circulation et d’entreprise, garantie par une justice indépendante entre les mains de magistrats compétents et n’obéissant qu’à l’éthique de la fonction. Sans quoi, la masse des jeunes qui constitue la majorité de la population actuellement sous pression, demeure une bombe à retardement capable d’exploser à tout instant au moindre faux pas.

Il faut le souligner : on ne se donne pas à la mort (harga ou djihad) avec désinvolture ou par plaisir. L’absence de ces horizons et la panne de fonctionnement des dispositifs qui les garantissent, entraînent une dégénérescence du lien qui exaspère le conflit (si naturel par ailleurs) et le transforme en une violence ouverte

Enfin, pour consolider cette pacification dans la durée, il faut un projet de société crédible capable de fonder une utopie viable qui réconcilie le passé et le présent en se projetant dans un avenir probable..