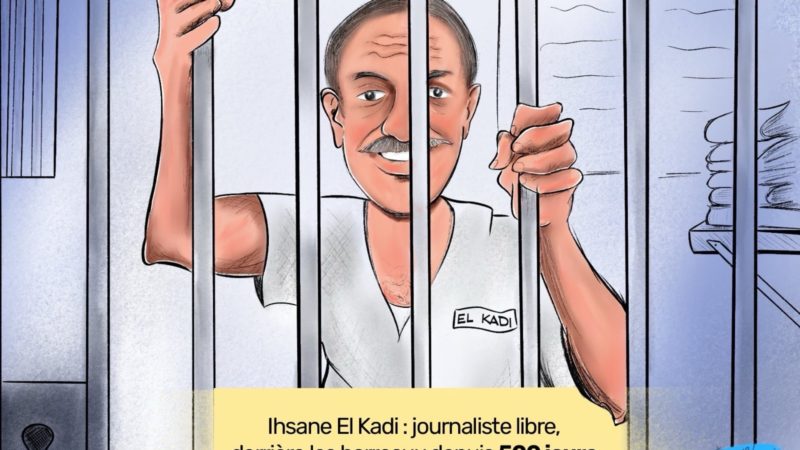

L’agence officielle APS a publié le 23 avril 2020 le communiqué du Ministre de la communication relatif à la liberté de la presse. Intervenant après les multiples critiques adressées au gouvernement algérien pour les violations répétées de la liberté de la presse, arrestations et emprisonnements de journalistes et censure internet de médias électroniques, ce communiqué se présente comme une réponse argumentée. Il est de ce fait intéressant de procéder à l’examen de ces arguments justificateurs des violations de la liberté de la presse.

Une presse algérienne dépendante de l’aide de l’Etat

D’emblée, il est affirmé que « l’Etat soutient puissamment la liberté de la presse » car « le niveau de cette liberté dépend aussi des facilitations qui sont accordées pour favoriser son épanouissement ». Ces « facilitations » englobent les frais d’installation et d’exploitation, la subvention du papier et les frais d’impression. L’Etat a même « fait le choix de « ne pas étouffer » les journaux « lourdement » endettés »… « en leur accordant le bénéfice de la publicité publique, dans « le seul but de laisser vivre ou survivre » la presse nationale. Il est ainsi certain qu’une grande partie de la presse écrite nationale vit au crochet de l’Etat et donc des contribuables. Un constat s’impose : la presse algérienne est dans sa grande majorité dépendante. Ce qui la fragilise. Evidemment le Ministre ne se plaint pas de cette « aide » qu’il met à l’actif du Gouvernement. Il assimile d’ailleurs le maintien sous perfusion financière d’une bonne partie de la presse à une adhésion à la liberté de la presse. Ce qui le dérange, c’est cette partie des médias qui se passe de cette aide et qui se veut indépendante. Il avoue malgré lui le caractère intéressé de cette « aide » car l’Etat autoritaire a sa propre vision de la liberté de la presse. Cette vision particulière de la liberté de la presse place l’Algérie à la 146ème place dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par « Reporters sans frontières » (RSF).

Un réquisitoire contre la liberté de la presse

Le recours à l’explication par le complot mondial contre l’Algérie exprime plutôt un manque d’arguments positifs pour « vendre » la politique du gouvernement. Traiter de « fils et petit-fils de colon qui ont fait couler le sang des Algériens dans la Mitidja » un ancien président de RSF, actuellement maire raciste d’une commune française, est lamentable. C’est d’abord oublier les fils et petits fils de Bachagas, de Caïds et de colons qui ont pris les armes contre le colonisateur. C’est ensuite un grave aveu de faiblesse dans l’argumentation. La relation suggérée entre les liens du sang et les opinions nous ramène à la préhistoire des sciences sociales. A l’encontre d’une telle thèse, faut-il rappeler qu’au cours de la décennie 90, la ligne éditoriale de « La Nation » dirigée en cette période là par l’actuel ministre de la Communication présentait une concordance particulière avec l’appréciation hostile à l’arrêt du processus électoral de « RSF » alors présidée par ce maire raciste. Cette coïncidence dans les opinions ne permet pourtant pas de conclure à une quelconque connivence ou affinité. D’autres arguments exposés dans le communiqué risquent de compliquer le travail de la diplomatie algérienne. L’affirmation sans preuve de l’implication « de puissances étrangères » qui placent « ces mêmes journalistes sous protection permanente » relève du délire, délire qui le mène à considérer les journalistes emprisonnés comme « des activistes et des professionnels de la subversion » coupables de se livrer à des « attaques acharnées contre les symboles de l’Etat algérien« . Ce n’est pas nouveau, la condamnation sans jugement est prononcée. Relevons que cette suspicion contre tout ce qui vient de l’étranger interdit toute relation entre les sociétés civiles représentées par des ONG ou des associations d’amitié. Ces dernières constitueraient le « cheval de Troie » des puissances occidentales. L’exclusion des sociétés civiles des relations entre les Nations et la réduction de ces relations au seul niveau des Etats restent la marque distinctive des régimes autoritaires ou totalitaires.

Liberté de la presse et limitation des pouvoirs d’Etat

Mais le clou du communiqué est ailleurs. Il est dans la tentative de justifier sur le plan théorique les violations de la liberté de la presse. Ainsi le communiqué contient cette sentence : »Nulle part au monde, la liberté de la presse n’existe dans une forme absolue ». Autrement dit dans tous les pays la liberté de la presse connaît des limites. Revient-il à dire que la Norvège, pays classé premier pour l’exercice de la liberté de la presse, apporte autant de restrictions à la liberté de la presse que l’Algérie classée 146ème ? Difficile à soutenir. La raison est qu’aucun journaliste norvégien n’est emprisonné et qu’aucun média norvégien ne subit les pressions ou la censure du gouvernement. Quand le Ministre de la communication décrète que « la liberté de la presse n’a de limites que celles de l’éthique et du droit », il reconnait à l’Etat, au gouvernement les compétences pour définir l’éthique et le droit, donc les compétences pour limiter la liberté de la presse. Il s’inscrit ainsi dans une conception totalement opposée à la conception universelle des droits fondamentaux de l’homme qui englobent la liberté de la presse. En confondant le droit imprescriptible qui est consigné notamment dans la déclaration et le pacte des Nations-Unies, dont l’Algérie est signataire, avec le droit issu de la législation élaborée par le gouvernement, il veut légitimer les violations de la liberté de la presse opérées par l’Etat autoritaire. Les penseurs libéraux à l’origine des droits de l’homme considéraient que la liberté de la presse est un moyen pour, au contraire, limiter les pouvoirs de l’Etat et sa tendance à restreindre les libertés individuelles. Cette idée force ressort avec clarté dans le Premier amendement de la Constitution des États-Unis : « Le Congrès n’adoptera aucune loi relative à l’établissement d’une religion, ou à l’interdiction de son libre exercice ; ou pour limiter la liberté d’expression, de la presse ou le droit des citoyens de se réunir pacifiquement ou d’adresser au Gouvernement des pétitions pour obtenir réparations des torts subis ». C’est ce que résumait également un des « pères fondateurs » des Etats-Unis, Thomas Jefferson, dans un passage célèbre que les journalistes aiment citer : « Notre liberté dépend de la liberté de la presse, et elle ne saurait être limitée sans être perdue ». La liberté de la presse prolonge deux libertés individuelles que sont la liberté d’opinion et la liberté d’expression, et permet à la Société civile de combattre le despotisme ou l’autoritarisme de l’Etat.

Liberté, responsabilité et… autonomie.Dans sa tentative de donner à la perception gouvernementale de la liberté de la presse une consistance théorique, le Ministre de la communication oppose liberté et responsabilité. Tout le monde l’aura compris, la liberté est revendiquée par la Société civile et la responsabilité relève de l’Etat. C’est pourquoi, il est proclamé dans le communiqué: « La liberté de la presse n’est pas un alibi pour l’irresponsabilité individuelle« . Une question en découle : Qu’est-ce qui prémunirait la liberté de la presse de la possibilité de l’irresponsabilité individuelle ? On l’aura compris la tutelle de l’Etat. C’est donc encore une fois la confirmation de la conception de la liberté encadrée par l’Etat, autrement dit de la liberté sous contrôle, autant le dire plus clairement de la liberté surveillée. Pour conforter cette inversion des rôles, le Ministre déclare que « le débat entre la morale de la conviction du journaliste et la morale de sa responsabilité est inépuisable». Relevons d’abord que le débat est interdit par le gouvernement puisqu’il recourt à la répression et à la censure. Mais il s’agit visiblement d’un débat-alibi qui suspend l’affirmation de la philosophie politique des droits de l’homme car celle-ci contrevient à la politique gouvernementale. Même si le journaliste en est un acteur important, la liberté de la presse ne peut être réduite à la recherche d’un équilibre entre la conviction du journaliste et sa responsabilité. Elle est avant tout une revendication de la Société civile et une norme dans la relation de cette Société civile avec l’Etat, norme codifiée dans les textes internationaux et la Constitution et qui devrait échapper aux triturations de la législation gouvernementale. Pour consolider son point de vue, le Ministre soutient que «Partout dans le monde, elle (la liberté de la presse) est corrélée, à des degrés divers, à la notion de responsabilité ». Il utilise à bon escient le terme « corréler ». Il n’est donc pas question d’une relation de cause à effet. Qui serait la cause, qui serait l’effet? Le débat serait « interminable » ! S’agit-il d’une interrelation ou relation réciproque ? La liberté agit sur la responsabilité et la responsabilité agit sur la liberté. On ne serait pas plus avancé. On sombrerait dans un raisonnement circulaire sans fin. En réalité, il y a dans la formulation du Ministre une grande omission, une omission capitale. La liberté (liberté de la presse comprise) et la responsabilité sont corrélées à l’autonomie de l’individu, à l’autonomie du citoyen. A l’autonomie du citoyen vis-à-vis de qui ? vis-à-vis de l’Etat. On comprend aisément cette omission. L’individu autonome est un citoyen libre et responsable. Le citoyen assujetti à l’Etat est un individu dépendant et déchargé de sa responsabilité. Voilà tout l’enjeu de la confrontation entre la conception de l’Etat autoritaire et la conception de l’Etat de droit.