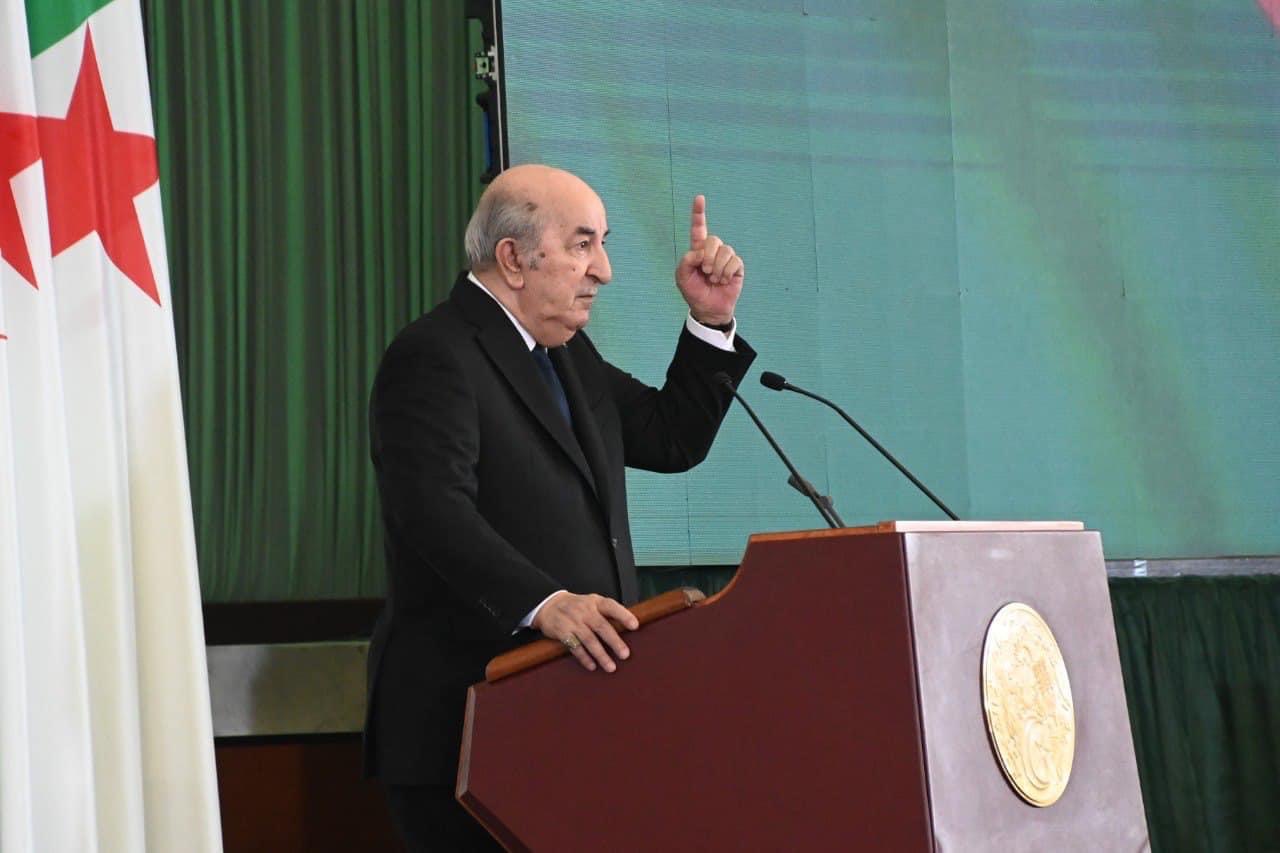

Hier, le président Abdelmadjid Tebboune s’est livré devant les députés et sénateurs à un long exercice d’autosatisfaction, dressant un bilan élogieux de son action depuis son arrivé au pouvoir en 2019. Pourtant, à y regarder de plus près, son discours révèle plusieurs incohérences.

Tout d’abord, M. Tebboune s’est posé en rempart contre «la détérioration des conditions économiques et sociales » ayant prévalu avant son mandat. Fustigeant au passage « la détérioration de la gouvernance » et « la corruption » régnant à l’époque.

Pourtant, quatre ans après son aaccession au pouvoir, le bilan socio-économique du président demeure mitigé. Certes, la manne pétrolière, conjuguée à la flambée des cours des hydrocarbures, a permis de renflouer les réserves de change, franchissant les 65 milliards de dollars fin 2023. Néanmoins, cette embellie financière ne profite que peu à une population algérienne qui demeure, dans sa frange la plus modeste, plongée dans la précarité.

Qui plus est, le spectre de l’inflation continue de planer sur le pays, frôlant les 10% au premier semestre 2023 selon la Banque mondiale, entamant le pouvoir d’achat des ménages. Les projections annoncent même le maintien d’une hausse des prix supérieure à 9% en 2023.

Si l’inflation alimentaire demeure sévère, le récent durcissement des contrôles des prix sur les céréales pourrait néanmoins tempérer la flambée des produits transformés, au prix toutefois d’un surcroît de dépenses publiques en subventions déjà conséquentes.

Ainsi, en dépit d’indicateurs macro-économiques en convalescence, le bilan présidentiel demeure grevé aux yeux de la majorité des Algériens par l’absence patente de dividendes sociaux d’une croissance encore trop peu inclusive.

Des droits bafoués malgré la «moralisation» proclamée

Au-delà des défis économiques et sociaux qui perdurent, le plus frappant reste les impensés du discours présidentiel en matière de libertés publiques et de bonne gouvernance.

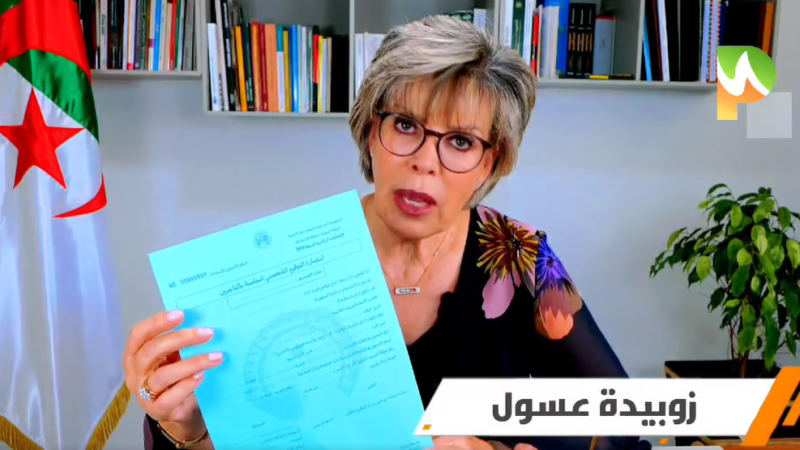

Comment en effet vanter une « moralisation » du pouvoir, quand la répression politique sévit toujours? Comment clamer son attachement aux droits fondamentaux, quand les défenseurs des droits humains et journalistes sont harcelés en toute impunité ?

Cette réalité répressive a d’ailleurs été mise en lumière récemment par une rapporteuse spéciale de l’ONU à l’issue d’une visite en Algérie.

Son constat est accablant, décrivant « l’atmosphère de peur » dans laquelle sont tenus d’évoluer les défenseurs des droits humains. Elle fustige le «harcèlement constant» et les «entraves systématiques aux libertés fondamentales » que leur imposent les autorités. Il est dès lors malaisé pour M. Tebboune de se flatter d’une bonne gouvernance, quand la répression politique demeure une réalité vivace dans le pays.

Enfin, dernier angle mort du discours présidentiel : la politique étrangère. Abdelmadjid Tebboune s’est targué du rôle grandissant de l’Algérie sur la scène internationale, citant son élection au Conseil de Sécurité de l’ONU.

Des propos pour le moins excessifs, alors que la diplomatie algérienne a surtout brillé ces derniers mois par ses couacs à répétition, qu’il s’agisse de l’échec d’intégrer les BRICS ou des frictions avec l’Espagne, la Suisse, le Niger, et plus récemment le Mali. Ce manque de cohérence fragilise l’influence régionale de l’Algérie.

Bref, derrière l’enthousiasme de façade et le satisfecit global, le discours présidentiel a occulté les véritables nœuds gordiens de la situation algérienne. Fracture sociale, autoritarisme rampant, diplomatie versatile : autant de sujets escamotés hier. Au risque que le fossé persiste entre la «nouvelle Algérie» vantée par M. Tebboune et le ressenti, plus mitigé, d’une majorité de ses concitoyens.